重磅消息!华龙洞遗址学术研讨会成果发布

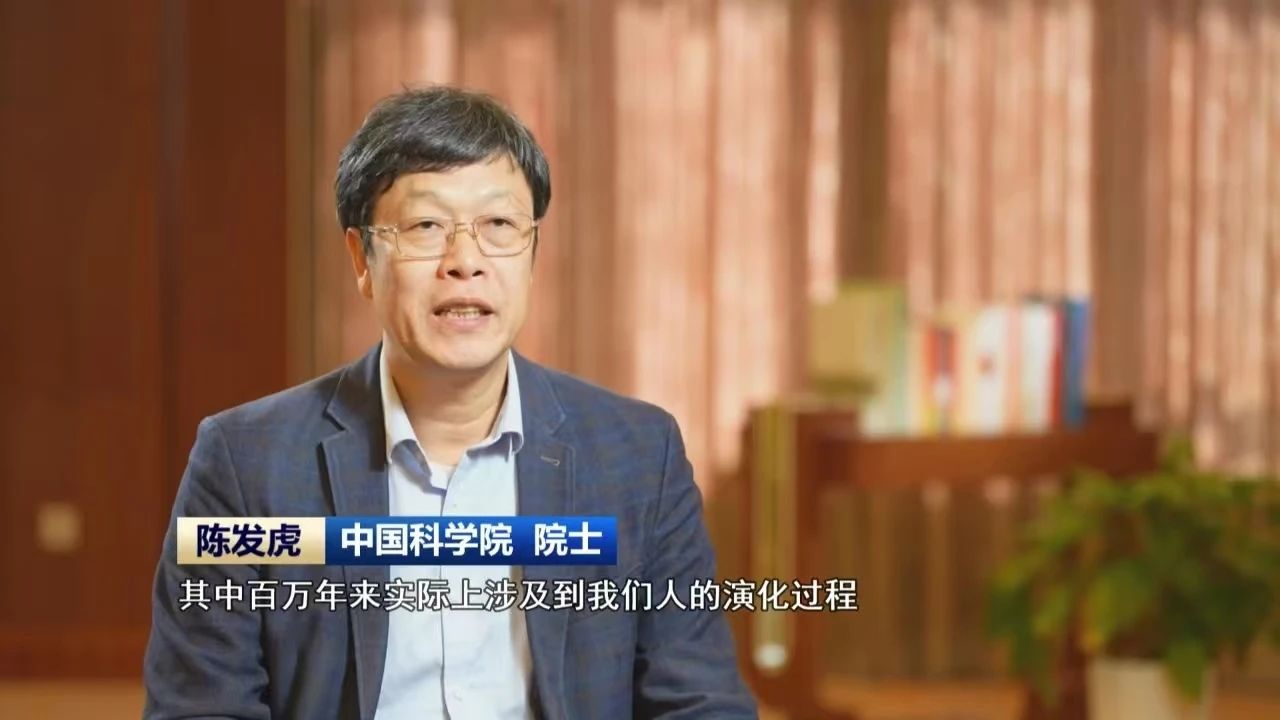

华龙洞遗址学术研讨会于12月6日至8日在安徽省池州市东至县召开。中国科学院院士周忠和,中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星,中国科学院院士陈发虎,以及安徽省市县有关领导等出席开幕式。

来自国内外相关领域的近百名科研专家及学者相聚一堂,分享交流东亚古人类学研究最新科研成果。来自国内外的19名专家学者受邀作学术报告,展开全方位、高水平、多学科的学术研讨,介绍人类起源与演化相关热点问题的最新科研进展。

华龙洞遗址发掘研究项目领队 吴秀杰

本次华龙洞遗址2024年发掘工作,共出土11件古人类化石,其中包括1件保存完整的足部跖骨,以及40余件石制品、大量哺乳动物化石和3种爬行类化石等。

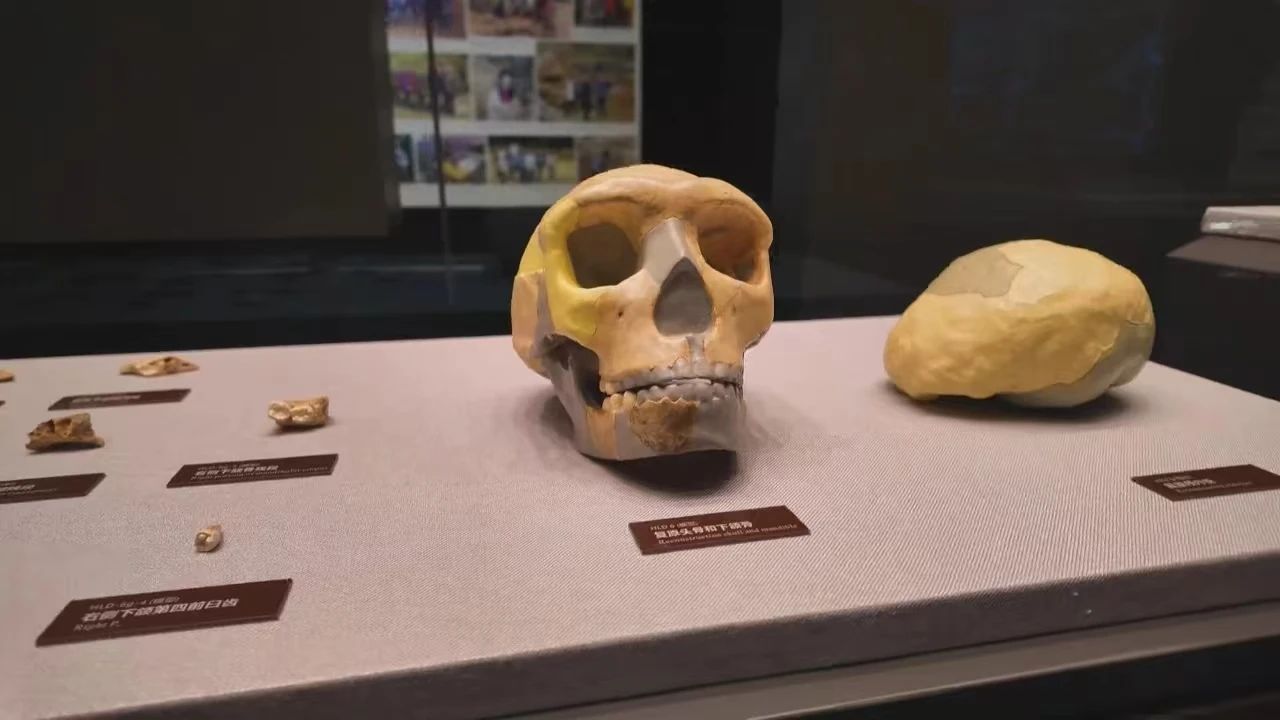

华龙洞遗址发掘研究项目领队、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所吴秀杰研究员在研讨会上发布了重要研究成果,华龙洞人是迄今东亚地区呈现出智人特征最多、年代最早的从古老型人类向智人过渡的古人类。她表示,华龙洞人属于一种从古老型人类向现代人过渡的古人类,其面部和下颌部已经开始向智人演化,面部扁平、眼眶较高、头骨纤细化、出现了智人标志性特征——下巴的雏形。

古脊椎动物与古人类研究所 研究员 刘武

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所刘武研究员介绍说,华龙洞遗址位于安徽省东至县,发现于1988年底。自2013年以来,该所和安徽省文物考古研究所、东至县文化和旅游局等组成联合考古发掘队进行多次系统发掘,累计发现约20个个体的古人类群体(包括1例较为完整的古人类头骨)、400余件古人类制作使用的石制品和大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,以及80余种脊椎动物化石。

专家发言

美国南加州大学 教授 Kristian J.Carlson

我觉得很迷人,特别是华龙洞人的头骨标本,提示我们为了能够了解人类进化故事中存在的奥秘和复杂性还有很多工作要做。

中国科学院 院士 徐星

应该说华龙洞遗址是一个保存类型非常的丰富、从研究意义上非常地重要。我想它对于我们理解,关键的人类起源的时间节点的演化,我想将会起到非常非常重要的作用。

中国科学院 院士 陈发虎

5000多年的文明史,其中百万年来实际上涉及到我们人的演化过程。应该说东至人在我们现代人类演化、包括欧亚大陆人类演化里面(是)非常重要的一环。

复原头骨和下颌骨标本

截至目前,华龙洞遗址挖掘发现的古人类化石和动物化石,通过铀系测年、动物群组成分析以及地层对比,被确定为距今33.1万年到27.5万年之间。这是继周口店之后,在中国发现的人类化石数量最为丰富、包含有石器等人类活动证据的中更新世晚期人类化石地点。

自1988年发现以来,从最初的一颗人类臼齿,到2014年“东至人”头骨,再到今年的第四次大规模集中发掘,华龙洞遗址揭示了东亚地区现代智人的进化特征以及生活场景,不仅为研究东亚智人提供了重要的证据,也为中华文明探源工程提供了现实依据及文明演变背后的脉络轨迹,在古人类遗址领域具有重要地位。